2023年4月15日の【世界一受けたい授業】で放送された。7つの足の危険サインのチェック方法をまとめました。

足の健康で寿命がきまるといわれるほどに人間にとって足は重要な部位です。

アメリカのピッツバーグ大学の研究によるとゆっくり歩く人と早歩きの人では平均寿命が男性で15歳以上女性で20歳程度変わるという結果がでています。

早歩きできる健康な足を保つことが長生きの秘訣ということがわかりますね。

日本初の足裏医療総合病院下北沢病院「足病総合センター」理事長、医師

久道 勝也先生が教えてくれています。

今回は7つの足裏チェックを紹介してくれています。是非この機会に足の健康チェックしてみてください。また予防方法もまとめました。

ベストセラーになっている先生の著書です参考にしてください。

危険なサイン7つの足の健康チェック

危険サイン!足の健康チェック

- 足の甲に脈を感じない

- スネ骨を10秒押すと跡が10秒以上残る

- くるぶし、ふくらはぎに蜘蛛の巣状の血管がある

- 足首が10°以上曲がらない

- 触られた指がわからない

- 立ち姿を後ろから見た時に薬指が見える

- 爪に黒い変色がある

足は心臓から遠く血液の循環も大変な箇所で最初に不調が表すやすい場所です。初期症状を見逃さないようにしっかりチェックしてください。

糖尿病やガンなどが潜んでいる場合もあるので確認してみてください。

足の甲に脈を感じない

足の甲の脈チェック方法

人差し指と親指の間に脈を感じるか触ってみてください。

手首の脈よりは小さいですが脈打っているかチェックしてみてください。この検査で足の心筋梗塞(下肢閉塞性動脈硬化)動脈が詰まっているかわかります。コレステロールが溜まることで血流が悪くなり脈を感じにくくなります。

運動不足や肥満、加齢などにより動脈の内側にコレステロールが溜まることが原因です。

足が冷たい、足先にしびれなどがある人も要注意です。

特にしびれや痛みがある人は専門医に相談してください。放置してしまうと、最悪の場合壊死してしまうこともあるそうなので早めに受診をオススメします。

スネ骨を10秒押すと跡が10秒以上残る

スネ骨を押すチェック方法

スネの骨を5mmくらい10秒間押して離すと何秒くらいで元に戻るかチェックします。

10秒以上跡が残る人は下肢静脈瘤の可能性があります。

下肢静脈瘤とは

通常は静脈の逆流を防ぐため足の筋肉で静脈の血液を上に押し上げるのですが、筋力低下、立ち仕事、座り仕事などで足の筋肉を使っていないと血液が滞り静脈の圧よって弁が壊れてまうことで足の静脈がボコボコニ膨らむことを下肢静脈瘤といいます。

くるぶし、ふくらはぎに蜘蛛の巣状の血管がある

クモの巣状の血管がないかチェック方法

くるぶしやふくらはぎに蜘蛛の巣状の血管がないか確認するまたボコボコした血管がないか見る

このような蜘蛛の巣状の血管が見られる人は下肢静脈瘤の可能性があります。

初期症状ではむくみや蜘蛛の巣状の血管が現れてきます。

キンプリの高橋君も薄くクモの巣状の血管になっていたので、若くても初期症状が表れることがあるようです。酷くなると青い血管がボコボコに浮き出てきてしまい血管を焼いたり、切除などしないといけなくなってしまう。

そうならないために予防が大切です。

次は下肢静脈瘤の予防方法を紹介します。

下肢静脈瘤の予防方法

スネ骨を10秒押すと跡が10秒以上残る人やくるぶし、ふくらはぎに蜘蛛の巣状の血管があるという人は下肢静脈瘤になる可能性があります。下肢静脈瘤を防ぐ2つの方法をご紹介します。

- 一日8000歩を目指して歩く

- おしりとふくらはぎを鍛える筋トレ

1日8000歩を目指して、できるだけ歩いて血流をよくすることが予防になります。

週に1~2回を1日8000歩、歩く人は歩かない人に比べて10年後の死亡リスクが14.9%低くなるという研究結果もでているくらい歩くことは重要です。

弾性ストッキングを履いて歩くとさらに効果的です。弾性ストッキングの締め付けによって静脈が心臓に帰ってくる流れを助けるため、弾性ストッキングを活用してみるのもオススメです。

楽天ランキング1位サイトです

蜘蛛の巣状の血管の予防方法の2つ目はおしりとふくらはぎを鍛えるです。

おしりとふくらはぎを鍛える方法

椅子に手をかけて、背筋を伸ばして立ちます。

3秒かけて膝をまげておしり真っ直ぐおろしていきます。股関節からまげて膝を90度まげる。

真っ直ぐ頭を上げるイメージで元の姿勢に戻りながら、かかとを上げて2秒キープ。

これを10回1日3セットを目指して行ってみてください。

3ヶ月位続けることで下肢静脈瘤の予防ができるみたいです。

下肢静脈瘤は治るの?という疑問がわいたので調べてみると、一度なってしまうと自然に治ることはなく徐々に症状が進行してしまうようです。ケアをすることで進行を抑えることができるので、継続してケアしていくことが大切ですね。

足首が10°以上曲がらない

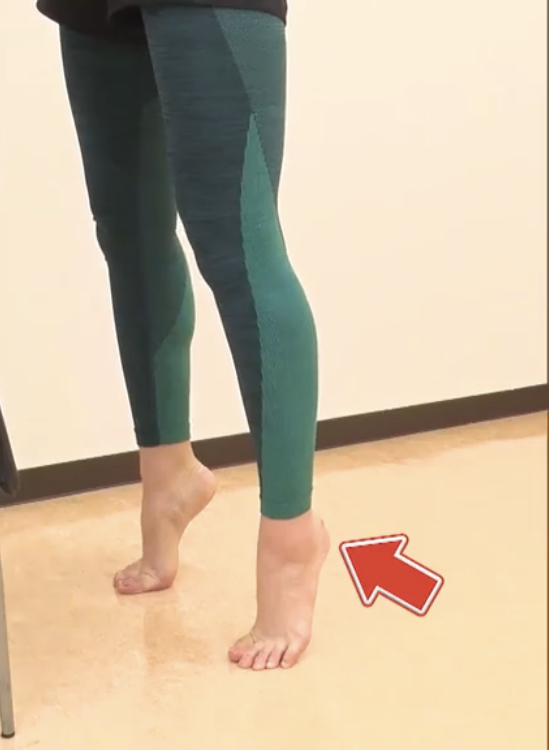

足首の曲がりをチェック

アキレス腱を伸ばすように後ろ足の指が真っ直ぐ前を向くように伸ばす。かかとをつけ、反動をつけずおこなう。

足首が10°以上曲がらない人は血流悪化と足の変形につながる危険があります。

第二の心臓といわれるふくらはぎの筋肉が使えず、足の血行が悪くなり下肢静脈瘤になったり。さらに足裏に負担がかかり、外反母趾など足の変形にもつながります。

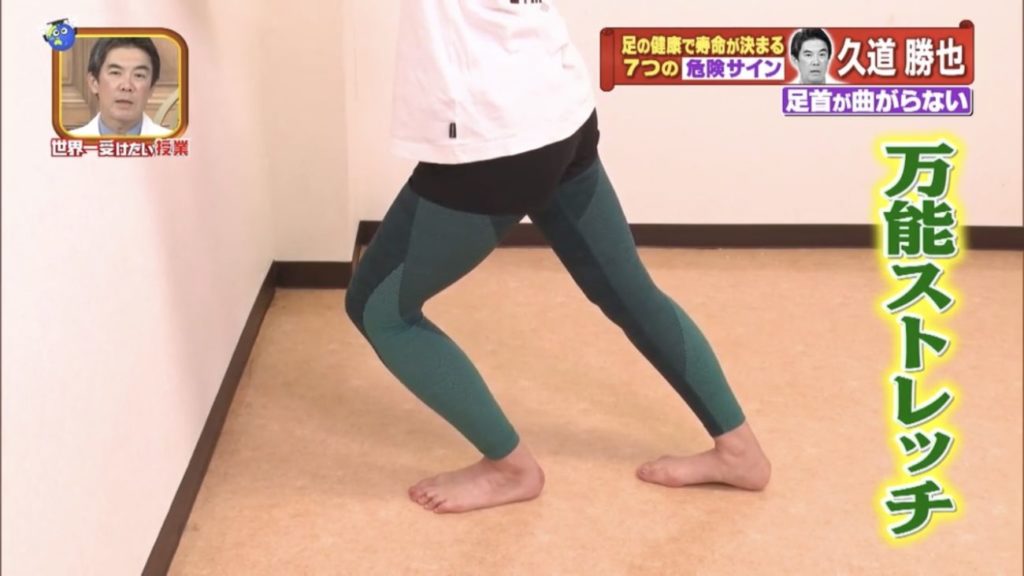

足首の10度以上曲がらない人のためのストレッチ

万能ストレッチのアキレス腱伸ばしです。

壁などに手をつき、前の足をまげアキレス腱を30秒伸ばしましょう。後ろの膝を真っ直ぐのばすことがポイントです。

1日2セットを目指して行ってください。3ヶ月やると相当柔らかくなるようなので、頑張ってみてください。

触られた指がわからない

足の指先の感覚チェック方法

家族など身近な人に足の指先を「ツン」っと触ってもらい、どの指が触られたのか当てるテストです。目をつぶっておこなう

このテストに引っかかった人は糖尿病の神経障害の可能性があります。

やってみると意外にもわからないのでビックリしますよ。6回触られたうち2回間違えたら要注意

血糖値が高い人や糖尿病の人は神経の働きが弱まり足先の感覚や痛みを感じにくくなります。

糖尿病で痛みを感じにくくなることで、指の痛みを放置してしまって壊死したという事例もあったようです。

このチェックで2回以上間違えるようだったら、早めに病院を受診しましょう。

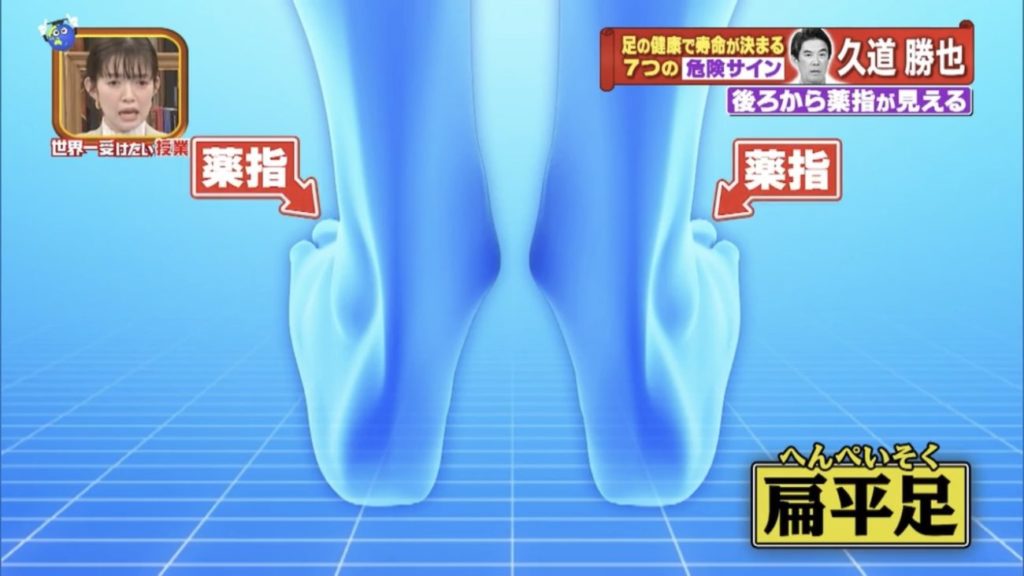

立ち姿を後ろから見た時に薬指が見える

薬指が見えるかのチェック方法

こぶし一つ分を空けて自然に立ちます。後ろからみてもらい指が見えるかチェックします。

スタジオの5人全員が薬指が見えてるという結果に!!

偏平足、足の裏のアーチがあるかどうかのチェックです。遺伝や加齢などで骨や靭帯が変形して土踏まずがない足に。

偏平足ではかかとが内側に傾いてしまうため薬指がみえる足になってしまう。偏平足がひどくなると外反母趾や内反小趾の原因になってしまいます。

足裏のアーチがあることで力強い歩き出しができ、歩行を助けます。さらには足裏のバランスが崩れることで、足首、ヒザ、股関節、などの関節に無理が生じて最終的には首の痛みや頭痛の原因になることも。

偏平足を放置すると、どんどんひどくなってしまいます。予防方法は次でまとめました。

偏平足を予防する足裏筋トレ

足で「グー」「チョキ」「パー」を作って足裏を鍛えよう。

一日5~10回おこなうことで2週間くらいで、できなかった足指の動きができるようになるようです。やってみると思った以上にできなくてビックリでした(涙)

転倒予防などにもなるので将来のためにも習慣にしてみてください。

爪に黒い変色がある

足の爪にほくろのようなものや黒い線がある人は悪性黒色腫(皮膚がん)の可能性があります。

悪性黒色腫は転移しやすい特性もあり、深さ4ミリ超えのものは5年生存率約50%といわれています。「怪しいな」と思ったらすぐ病院でみてもらいましょう。

内出血と間違いやすいですが長時間消えない場合は要注意ですまた黒い色が爪から染み出していたり、色ムラなどがある場合はガンの可能性があるそうです。まず疑わしいと思ったら早急に病院にいきましょう。

まとめ

世界一受けたい授業で放送された。足の健康チェックの方法をまとめました。

- 足の甲に脈を感じない

- スネ骨を10秒押すと跡が10秒以上残る

- くるぶし、ふくらはぎに蜘蛛の巣状の血管がある

- 足首が10度以上曲がらない

- 触られた指がわからない

- 立ち姿を後ろから見た時に薬指が見える

- 爪に黒い変色がある

この7つのチェックにクリアできない場合は予防のために筋トレやウォーキングなどで血流をよくすることが重要でした。また自分の足を観察することでいままで気付くことができなかった糖尿病やガンなどの病気に気付くことができ、サインを見逃さないためにも自分の足のチェックをしていきたいと思いました。

テレビで紹介されていたストレッチを繰り返しおこなってケアをすることで足の健康を維持でき長寿にもつながるということがわかりました。

世界一受けたい授業関連記事

コメント